《全球学生流动报告:中国》以全景式视角分析中国的国际学生流动趋势。基于实证方法,我们构建了直至2030年的招生情景模型,规制驱动的区域主义(Regulated Regionalism)、混合型多元大学(Hybrid Multiversity)与人才竞逐重启(Talent Race Rebound)。这些情景将有助于高校决策者为未来十年做出战略布局。与此同时,我们还梳理了中国来华与出境留学的流动趋势,并预测至2030年的学生规模。结合QS国际学生调研的最新洞见,报告提出了务实可行的建议,帮助高校优化招生、触达与留存策略。QS将一如既往,深耕并支持中国高等教育。

亮点先睹为快,更多内容请下载PDF。

Want to read the report in English? Click here

摘要

中国国际学生未来的增长速度预计将 低于部分国际同行

至2030年,中国的国际学生注册人数预计将增长2.5%。相比之下,欧洲的增长预测为5%,英国为3.5%。新西兰、马来西亚、韩国和越南等国家的增长预期则高达7%至9%。尽管如此,中国仍有望超过澳大利亚(预计增长2%)和加拿大(预计增长1%)的增幅。中国政府在教育外交方面的积极举措,确实吸引了越来越多的国际学生考虑来华深造。然而,国内高校在应对语言和文化多样性方面的能力仍有不足,尚未全面准备好接纳这些多元背景的学生群体.

提升声誉的挑战

中国高校在提升国际声誉方面仍面临不小挑战。 潜在学生群体普遍高度重视院校声誉,而马来西 亚等国家已在短时间内显著提升了其高校的国 际声誉。在整体增长放缓的背景下,中国高校亟 需在关键利益相关方中建立更强的声誉,否则学 生可能会转向其他国家求学。对于希望提升招生 表现的中国高校而言,深入了解目标市场至关重 要。QS 国际学生调研数据显示,部分学生群体在 选择留学目的地时,越来越倾向于将院校声誉作 为重要决策因素.

就业能力是学生的核心焦点

对于有意赴华留学的学生而言,就业前景、技能发展以及留学的投资回报是其最为看重的因素。高校亟需优先培养毕业生具备数字化导向的高价值技能,以满足未来雇主的持续需求。同时,应将创业能力系统性地融入课程体系,为学生的长远发展打下坚实基础。深化高校与产业界及企业界的合作,不仅有助于高校更有效地输出技能、人才与知识,也将为扩大国家经济规模注入持续动力。

情境规划的重要性前所未有

在当前政策环境充满不确定性的背景下,高校不宜拘泥于单一的发展路径。面对不确定性,高校应以灵活的情境式规划取代对单一发展轨迹的依赖。高校必须具备快速响应的能力,以应对地缘政治、经济格局或就业市场的突发变化。

2030 展望

简而言之

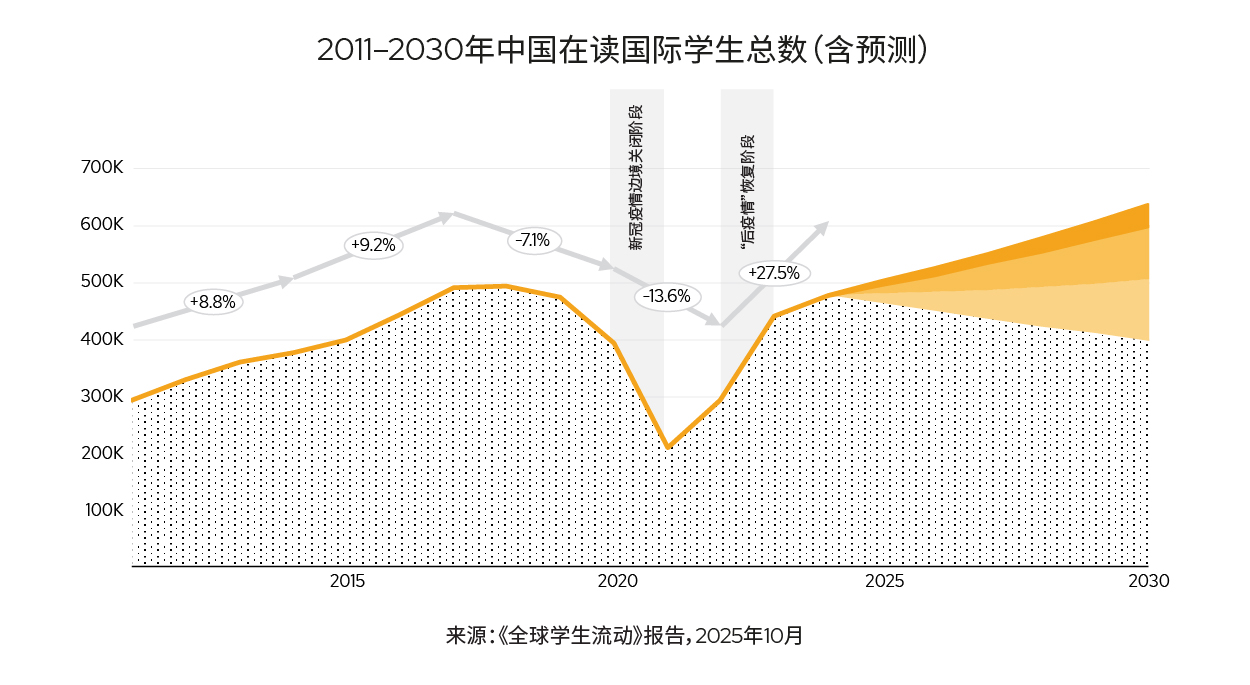

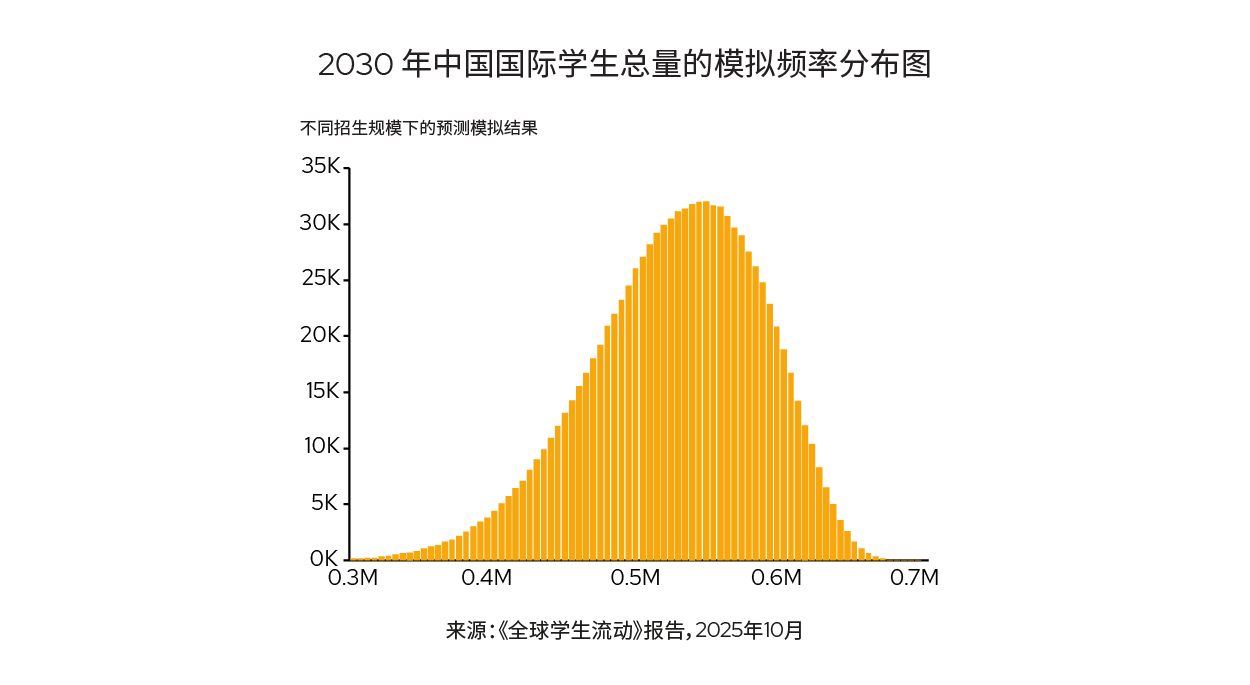

中国预计将在2026年恢复至疫情前的国际学生人数峰值。借助“一带一路”倡议所建立的广泛联系,中国的国际学生人数有望在2030年前达到约55万人。

中国作为全球留学目的地的地位将在2020年代后半段稳步提升,国际学生注册人数预计将增长2.5%。这一增长主要受到来自亚洲邻国及“一带一路”合作国家学生日益浓厚的来华留学兴趣所推动。这一渐进的发展势头,反映出中国对教育外交策略的重新调整——以学费可负担性、奖学金覆盖广度,以及跨国教育(TNE)的拓展为核心支撑。然而,英语授课能力的结构性瓶颈,以及高校整体准备度的不足,仍在一定程度上限制了增长速度。对中国的重点高校而言,关键在于能否及时调整与适应,以有效应对语言和文化背景日益多元的国际学生群体

自新冠疫情以来,中国的国际学生增长速度有所放缓。疫情前,国际学生人数一度达到约49万人;截至2024年,这一数字尚未恢复至峰值。根据我们的预测,预计到2026年方可实现全面恢复。到2030年,中国国际学生注册人数有望达到55万人,年均增长率约为2.5%。增长并非均衡分布。南亚、东亚和非洲是增长较快的地区,而来自欧洲和北美的需求则保持稳定但增幅有限。中国的吸引力正在逐步扩大,这得益于积极的奖学金外交、较低的留学成本,以及跨国教育(TNE)模式的多样化——后者如今允许学生通过部分课程路径进入中国高校学习。

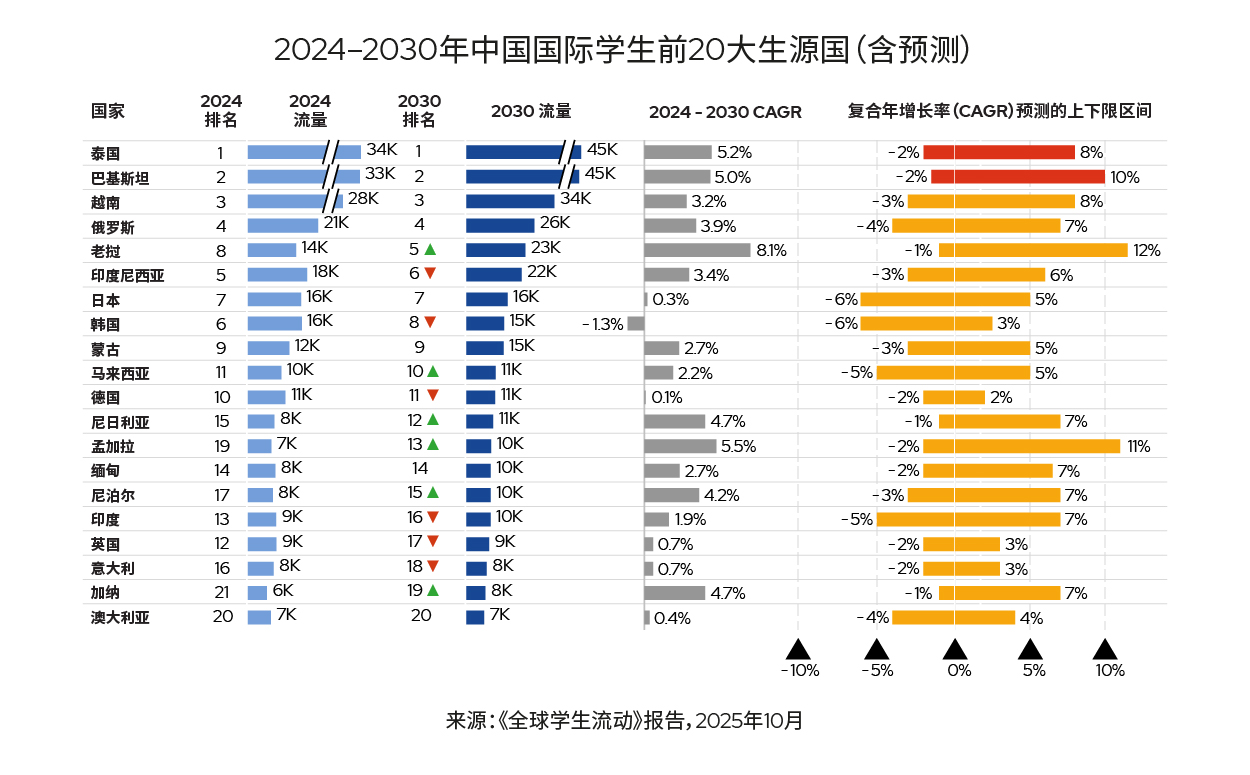

与其他主要留学目的地相比,中国的国际学生生源结构明显更为分散。美国、英国和澳大利亚等国的国际学生主要集中来自少数几个核心生源国,而中国的主要生源地则以东亚和南亚国家为主,这些地区在全球国际学生总量中所占比例相对较小,尚未形成高度集中的生源格局。这一格局在一定程度上也揭示了另一种对比:在其他主要留学目的地,中国学生往往占据国际招生的主导地位,导致其生源结构相对集中;而中国自身的国际学生来源则更加多元。这种多样化有助于分散对单一市场的依赖,提升整体抗风险能力,但也在一定程度上增加了招生策略制定与课程设计的复杂性与执行难度。

中国的国际学生主要生源国长期包括泰国、巴基斯坦、孟加拉国、越南、俄罗斯及其他东亚国家。这些国家与非洲地区一道,构成了近年来增长最快的国际学生群体。其增长动力主要来自于相对低廉的留学成本、奖学金政策的持续推动,以及“一带一路”倡议所带来的地缘政治联结与教育合作空间。

尽管欧洲学生在数量上并不占优,但在中国的国际教育战略中仍具有重要价值。该地区学生主要集中于高层次和研究型项目,其整体特征与其他生源地明显不同。然而,围绕欧洲学生的竞争日益激烈。日本、韩国和马来西亚相继推出更具针对性的招生举措,包括英语授课项目和简化签证流程,以增强吸引力。

中国国际教育战略的一个关键进展,是于2025年出台了面向外国学生的新政策指引。该框架明确提出要加强质量管控、推动生源结构多元化,并与国家整体软实力建设目标保持一致。

该政策的实施恰逢跨国教育(TNE)不断拓展的关键阶段,其中包括在“一带一路”沿线国家设立的联合办学项目和分校。这类安排为学生提供了进入中国教育体系的便捷路径,同时有效降低了来华前的不确定性与顾虑。

尽管增长前景可期,语言能力与院校接纳能力仍是制约发展的关键瓶颈。目前,大多数在华国际学生仍以中文授课项目为主,但下一波潜在需求——尤其来自非洲和南亚地区——正日益倾向于选择英文授课课程。

然而,中国的英文授课能力仍较为有限,远低于马来西亚和韩国的水平。如果来自非洲和南亚国家的招生规模如预测般加速增长——到2030年新增约3万名学生——将可能对英文授课资源、学生支持服务以及课程设计带来较大压力。

因此,扩大英文授课项目的供给将成为中国在亚洲留学市场中保持竞争力的关键举措。若未能及时扩展相关资源,不断上升的国际学生需求可能会对教学质量和学生满意度造成压力,尤其是在国际教育基础设施尚不完善的二线城市,影响可能更为显著。

中国在国际教育领域最具增长潜力的地区是南亚和中亚,这些区域的教育合作与贸易、基础设施外交高度交织。中巴关系尤为关键——预计到2030年,巴基斯坦学生在华注册人数将增长逾30%,这一趋势受到丰厚奖学金和高校间合作机制的有力支撑。类似的增长势头也出现在孟加拉国和乌兹别克斯坦,两国政府日益将中国学位视为通往技术与工程专业能力的重要路径。

这些市场的共同特征是对价格高度敏感,同时在文化和政治层面与中国具有较强的契合度。对中国高校而言,这些地区虽难以带来高利润,但却构成了稳定的增长来源。然而,这也引发了关于生源多元化与融合机制的进一步思考——如何有效接纳以奖学金和经济可负担性为主要动因的大规模学生群体,而非以学术排名为首要考量的申请者。

中国的国际学生战略如今正面临日益拥挤的区域竞争格局。日本和韩国正在积极推进高曝光度的国际化推广行动,结合强势的市场营销、毕业后工作签证政策以及完善的英文授课体系,持续提升吸引力。与此同时,马来西亚则定位为一个双语低成本的英语教育中心,瞄准的正是中国当前力图争取的同一类国际学生群体。

预计到2030年,在华留学生人数有望突破55万,这一增长将对中国高等教育体系的承载力提出严峻考验。对中国而言,关键挑战在于如何在规模扩张的同时保证教育质量,并确保地方高校具备相应能力共同承担增长压力。中国国际化战略的成败,不仅取决于能否吸引更多学生,更在于能否持续提升学生满意度、就业能力与文化融合成效,从而稳固并提升中国作为留学目的地的整体声誉。

.jpeg)